屋根リフォームで地震に強い家へ!屋根の軽量化が耐震性能UPにつながる理由

地震の多い日本では、「屋根の重さ」が家の耐震性能を左右します。瓦などの重い屋根は揺れの力を増幅させ、倒壊リスクを高める一因となることもあります。そこで注目されているのが、屋根を軽量化するリフォームです。

この記事では、屋根の重量と耐震性能の関係、屋根材ごとの違いと比較、屋根軽量化リフォームのメリット・デメリットなどが分かります。防災の日をきっかけに、自宅の屋根を見直すことでリフォーム時における「地震に強い家づくり」のヒントをお届けします。

防災の日と屋根リフォームの関係とは

毎年9月1日は「防災の日」。これは1923年9月1日に発生した関東大震災を教訓に制定された日で、日本各地で地震や台風などの災害対策を見直す機会となっています。日本は世界有数の地震多発国。南海トラフ地震や首都直下地震など、大規模地震が起こる可能性が高いとされており、「いざ」という時に備えた住まいの安全対策は欠かせません。

その中で見落とされがちなのが「屋根の重さ」です。

地震時の揺れは建物重量に比例するため、屋根が重い家ほど揺れの力(地震力)が大きくなり、条件によっては倒壊リスクの一因となり得ます。実際、阪神淡路大震災や熊本地震では「瓦屋根の重さが建物倒壊の一因になった」という被害分析もあります。

一方で、ガルバリウム鋼板やスレートなどの軽量屋根材は、従来の瓦と比べて重さが約1/4〜1/10ほどに抑えられる製品もあります。屋根を軽くすることで地震時の揺れを低減し、耐震性能がアップするのです。つまり「屋根リフォーム=見た目の改善」だけでなく、「家族を守る防災対策」そのものになるのです。

今年の防災の日をきっかけに、「自宅の屋根は地震に強いのか?」「リフォームで安全性を高められないか?」と考えてみませんか。この記事では、屋根の重さと耐震性能の関係、屋根材の違い、実際のリフォーム工法や費用など、プロの視点で詳しく解説していきます。

屋根の重量と耐震性能の関係とは

地震力の基本原理

地震が起きると建物には「地震力(水平力)」が働きます。これは物理式で表すと

地震力 = 建物の重量 × 地震の加速度

となります。つまり建物が重ければ重いほど、地震の揺れによって受ける力も大きくなります。

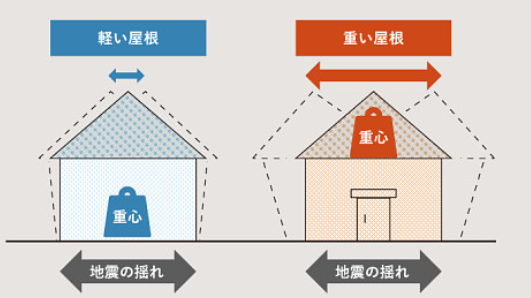

屋根は建物の最も高い位置にあるため、重量が大きいと「振り子」のように揺れが増幅しやすく、倒壊リスクが高まります。特に瓦屋根などは1㎡あたり40〜60kgにもなるため、家全体で数トンもの荷重がかかることも珍しくありません。

参照:e-Gov

重い屋根と軽い屋根の違い

重い屋根(瓦屋根など)

- 高い耐久・断熱性が魅力ですが、重量が大きい分だけ地震時の揺れが大きくなりやすいのが弱点。過去の大地震(阪神・淡路、熊本など)の被害分析でも、屋根重量や緊結状態が影響要因として議論されています。

軽い屋根(金属屋根・スレートなど)

- 金属屋根は約4〜6 kg/㎡、スレートは約20 kg/㎡前後の製品が一般的。重量を抑えると設計上の地震力も低減でき、結果として耐震計画上の自由度が高まります。

参照:国総研(NILIM):平成28年熊本地震 建築物被害調査報告(速報)

追記:「2025年4月以降は、屋根材の“区分”ではなく実荷重(Σwi)に基づいて必要壁量を算定。屋根を軽くすればAi・Σwiに効くため耐震計画の自由度が上がる一方、個別の構造検討をすることが前提です。」参照:国土交通省

建築基準法における屋根重量の考え方

2000年の建築基準法改正以降、木造住宅の耐震基準は強化されました。(新耐震基準)その中で「屋根の重さ」は耐震計算において重要な要素とされています。

- 重い屋根を選ぶ場合 → 必要壁量の増加や壁配置のバランス、引抜き対策の強化などが求められます。

- 軽い屋根を選ぶ場合 → 必要耐力の一部が軽減され得るため、補強の最適化やコスト抑制につながるケースがあります(最終判断は個別の構造計算次第)。

身近なイメージでの理解

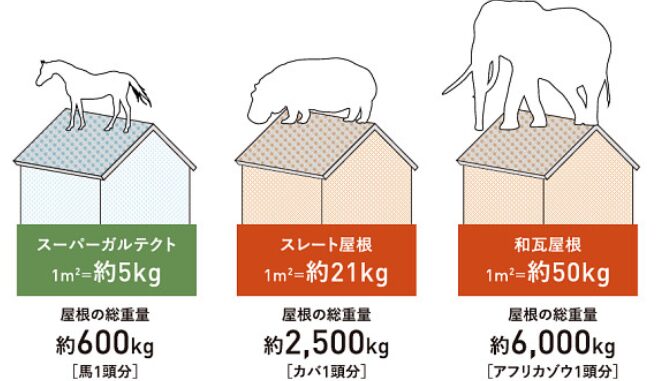

例えば30坪(約100㎡)の屋根重量を住宅を例に考えてみましょう。

- 瓦屋根:約5,000〜6,000kg

参照:大阪府 瓦商工業協同組合 瓦重量比較表 - スレート屋根:約2,000〜2,500kg

参照:Kmew コロニアルグラッサ - 金属屋根:約500〜800kg

参照:アイジー工業株式会社 スーパーガルテクト商品情報

屋根だけで車数台分の重さの差が出ることになります。これほどの荷重差が、地震の揺れ方や建物の被害に大きく影響するのです。

ポイントまとめ

- 地震力は「建物の重量」に比例する。

- 屋根が重いと建物が揺れやすくなる傾向。

- 屋根を軽量化することで、リフォーム時に耐震性能の改善ができる。

- 建築基準法でも屋根の重量は耐震性に直結する要素として重視されている。

屋根材別の重量比較

屋根リフォームを考えるうえで最も気になるのが「屋根材ごとの重さの違い」です。屋根材の重量は1㎡あたりの重さで比較されるのが一般的で、建物全体の耐震性に大きく関わってきます。

主な屋根材ごとの重量比較表(1㎡あたり)

| 屋根材の種類 | 重量の目安(kg/㎡) | 30坪住宅(約100㎡)換算の総重量 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 日本瓦(和瓦) | 約50〜60kg | 約5,000〜6,000kg | 重厚感・耐久性に優れるが非常に重い |

| 洋瓦(セメント瓦・陶器瓦) | 約35〜50kg | 約3,500〜5,000kg | デザイン性あり、依然として重量大 |

| スレート(カラーベスト、コロニアル) | 約20〜21kg | 約2,000〜2,100kg | 普及率が高く、比較的軽量 |

| 金属屋根(ガルバリウム鋼板・SGL) | 約4〜6kg | 約400〜600kg | 最軽量、耐震性アップに有利 |

| アスファルトシングル | 約10〜12kg | 約1000〜1,200kg | 北米で普及、軽量でデザイン性もある |

※「30坪=100㎡」は屋根面積を便宜的に100㎡とした試算です。実際の屋根面積は勾配・形状で変動します。

重量の差は“車数台分”

例えば、瓦屋根から金属屋根にリフォームすると、1棟あたり約3〜5トンの軽量化が可能です。これは乗用車2〜3台分に相当する重さ。建物が軽くなるほど地震時の揺れが小さくなるため、耐震性は大きく向上します。

参照:大阪府 瓦商工業協同組合 瓦重量比較表

参照:アイジー工業株式会社 スーパーガルテクト商品情報

各屋根材の特徴と地震対策面での評価

- 瓦屋根(和瓦・洋瓦)

→ 高級感・耐久性は抜群だが、とにかく重い。耐震補強とセットで考える必要あり。 - スレート屋根

→ 軽量化の第一歩。瓦よりかなり軽く、普及率も高い。ただし耐久年数は瓦より短い。 - 金属屋根(ガルバリウム鋼板・SGL鋼板)

→ 最も軽量で耐震性に優れる。防錆性能も向上しており、近年では新築・リフォームで最も選ばれる屋根材。

- アスファルトシングル

→ 軽量で柔軟性あり。海外では主流だが、日本では一部地域での採用が中心。

ポイントまとめ

- 瓦屋根と金属屋根では1棟で数トンの差が出る。

- 軽量化は耐震性能アップに直結する。

- 屋根材選びは「デザイン性」だけでなく「防災性能」で考えることが重要。

軽量屋根にするメリット6選

屋根を軽くすることは、単なる素材の変更ではなく、住まい全体の安全性や快適性を大きく左右するポイントです。ここでは「耐震」だけでなく、実際の暮らしやコスト面でのメリットを整理します。

① 耐震性能アップ(地震時の倒壊リスク低減)

前章でも触れたように、地震力は建物の重量に比例します。

- 瓦屋根から金属屋根に替えると数トン規模の軽量化が可能

- その分、設計上の地震力を低減でき、倒壊リスクの一因を抑制

- 大地震リスクを考えると、有力な防災対策のひとつ(※総合的な耐震設計が前提)

② 耐風性能(台風被害の抑制に寄与)

軽い屋根は地震だけでなく台風(強風)にも強い特性があります。

- 近年の金属・スレートは機械固定・一体構造で剥がれにくい傾向

- “軽いから強い”ではなく、固定方法・納まり・試験適合が鍵

- 瓦も全数緊結など強化緊結で耐風性能を高められる(2022年から基準強化)

参照:国土交通省「令和4年1月1日から 瓦屋根の緊結方法が強化」

③ 建物全体への負担軽減(長期荷重の低減)

屋根が軽くなると、建物の基礎や柱・梁への負担も軽減されます。

- 屋根の軽量化により基礎・柱・梁への長期荷重を抑制

- 特に旧耐震の木造では総合診断とセットで効果が大きい

④ 太陽光パネルとの相性が良い

近年は太陽光発電を設置する家庭が増えていますが、軽量屋根は太陽光パネルとの相性が抜群です。

- 重い瓦+太陽光=さらに荷重増加 → 構造的に負担が大きい

- 軽量金属屋根+太陽光=重量バランスが良く、安心して設置できる

- ただし風圧・積雪・支持金具を含む構造確認(設計荷重設定)が必須

参照:JPEA「建物設置型太陽光発電システムの設計・施工ガイドライン(2024)」

⑤ 工期短縮・コスト抑制

材料が軽く扱いやすいため、施工スピードが速い

- 足場の設置期間も短縮できるため、人件費や総工費の削減に繋がる

- 「カバー工法(重ね葺き)」を選べば、既存屋根を撤去せずに施工できるので廃材費も抑えられる

- ただし瓦直上のカバーは基本不可、下地劣化や法適合で葺き替え選択も

⑥ デザイン性・カラーの自由度

金属屋根やスレートは豊富なカラーやデザインが用意されており、外観の印象を大きく変えられます。

- 金属・スレートは色柄が豊富で外観刷新に有利

- 軽量化と外観の両立が可能(例:金属フラット、アスファルトシングル等)

メリットまとめ

- 耐震:屋根軽量化で設計地震力を低減

- 耐風:軽量材+適切な固定で剥離抑制(瓦は強化緊結で対応可)

- 構造負担:長期荷重を抑制しやすい

- 太陽光:総重量バランスが取りやすい(設計荷重の確認必須)

- 工期/コスト:施工性向上、カバー工法で短工期・省コスト(条件あり)

- デザイン:色柄が豊富で外観刷新

軽量屋根にするデメリット・注意点6選

屋根を軽量化することは耐震性の向上に大きく役立ちますが、どんな屋根材にも弱点や注意点があるのも事実です。メリットと同時に、こうした点を理解しておくことで、後悔のないリフォーム選びができます。

① 遮音性に劣る場合がある

- 瓦屋根は分厚く、雨音や外部の音を遮断する性能に優れています。

- 一方、ガルバリウム鋼板などの金属屋根は非常に薄く軽いため、雨音や風の音が響きやすいという特徴があります。

- 対策として、遮音シートや制振材、断熱材一体型(金属+断熱)を選べば実測で減音効果が確認されています。

② 断熱性能が低いことがある

- 瓦は厚みと空気層によって夏の直射日光を和らげる効果がありました。

- 金属屋根は熱を伝えやすいため、屋根裏が暑くなりやすいというデメリットも。

- 遮熱鋼板+断熱材一体成形の屋根材なら断熱・遮熱のW対策が可能。製品仕様の確認と屋根断熱計画で“暑さ”は十分コントロールできます。

③ メンテナンスサイクルが短くなる場合も

- 瓦は耐久性が非常に高く、50年以上持つケースもあります。

- スレート屋根は20〜25年、金属屋根は30〜40年程度が目安。ただし製品・塗膜グレード・立地で変動します。

④ 初期費用が想定より高くなることがある

- 「軽いから安いだろう」と思われがちですが、高耐久めっきやフッ素塗膜など上位グレードは材料費が瓦より高くなることがあります。参考設計価格(材料)を確認しつつ、役物・足場・撤去処分まで含めた総額比較で判断を。

⑤ カバー工法での重量増に注意

- 既存の屋根材を撤去せずに新しい屋根を重ねる「カバー工法」は人気ですが、元の屋根が瓦の場合には要注意。

- 瓦の上に金属屋根を重ねると逆に重量が増し、耐震性が悪化する可能性があるため、瓦屋根はカバー工法不可。「葺き替え工法」が基本。

⑥ 地域や気候による適性の差

- 雪国では金属屋根が雪を滑りやすく便利だが、落雪対策が必要。

- 海沿い地域では金属屋根のサビ対策が必須(最近のSGL鋼板は改善済み)

- 岡山のような比較的温暖な地域では大きな問題は少ないが、地域特性に合った選び方が重要。

デメリットまとめ

- 雨音・暑さなど快適性の低下があり得る

- 耐久年数は瓦に比べると短め

- 高性能な軽量屋根材は初期費用が高い場合も

- 工法選びを間違えると逆効果になることも

- 地域特性を考慮しないと不具合が出る

屋根リフォームの工法|カバー工法と葺き替え

屋根のリフォームには大きく分けて 「カバー工法(重ね葺き)」 と 「葺き替え工法」 の2種類があります。どちらを選ぶかによって、耐震性やコストに大きな差が出るため、しっかり理解しておくことが重要です。

① カバー工法(重ね葺き)

既存の屋根材の上に新しい防水層と屋根材を重ねて施工する方法です。

施工事例:屋根カバー工法 カラーベスト→スーパーガルテクト重ね葺き

特徴

- 既存屋根を撤去せず施工 → 廃材・工期を抑制

- 前提:既存が化粧スレート系または金属で、下地が健全なこと(瓦や凹凸大は不可)

- 通気・換気棟を併用すると、結露・腐朽リスクを抑制しやすい

耐震面での注意点

- もともと軽いスレート屋根や金属屋根に金属屋根を重ねる場合は、重量増は小さく許容範囲。

- ただし、瓦屋根にカバー工法を行うのはNG。(重量増+不陸で施工不可、耐震悪化)→ 瓦は葺き替えが原則

- 合板下地の増し張り・所定固定など施工要領遵守が必要。

② 葺き替え工法

既存屋根を撤去して、新しい防水層をつくり屋根材を施工します。

施工事例:屋根葺き替え工法 モニエル瓦→スーパーガルテクト

特徴

- 下地(野地・防水シート)を露出確認・補修できるため根本改善ができる。

- 瓦→金属(ガルバリウム鋼板・SGL)で数トン級の軽量化。

- 古いスレートは石綿の可能性→法令に沿った届出・処理費が必要。

耐震面での利点

- 重い瓦を撤去し、軽量な金属屋根やスレートに替えることで、数トン単位の軽量化が可能で構造計画上の自由度が向上。

- 将来的なメンテナンスも容易になり、安心して住み続けられる。

③ 工法選びのポイント

- 現在の屋根材が瓦の場合 → 耐震性を考えると「葺き替え工法」がベスト。

- 現在の屋根材がスレートや金属の場合 → 「カバー工法」でもOK。ただし下地の劣化が激しい場合は葺き替え推奨。

- 地域の防火指定(22条/準防火/防火)と製品の飛び火認定に構成が適合するか事前確認

参考:建築基準法とらのまき

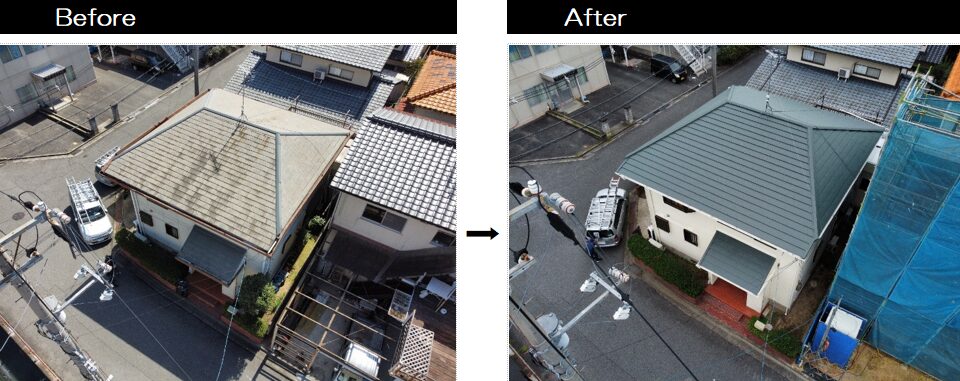

④ 施工事例イメージ(岡山のケース)

築40年の瓦屋根住宅(岡山市南区)

- 瓦屋根を撤去 → ガルバリウム鋼板へ葺き替え(スーパーガルテクト)

- 総重量約5,000kg → 約600kgへ軽量化(屋根面積100㎡仮定、瓦50–60kg/㎡・金属4–6kg/㎡)

- 施工主の声:「地震のニュースを見るたび不安だったが、屋根を軽くしたことで安心感が増した」

施工事例:屋根葺き替え工事(岡山市南区) 釉薬瓦→スーパーガルテクト

ポイントまとめ

- カバー工法は葺き替えより安価で手軽だが、瓦屋根には不向き。

- 葺き替え工法は費用は高めだが、耐震性・耐久性を根本から改善できる。

- 耐震リフォームの観点では「瓦→金属屋根への葺き替え」が最も効果的。

- 古いスレートは石綿の可能性→法的手続・費用を見込む。参照:厚生労働省

地震対策としての屋根リフォーム事例

① 過去の地震と瓦屋根被害の実例

日本では、過去の大規模地震で「瓦屋根の重さが住宅倒壊の一因」とたびたび指摘されてきました。

- 阪神・淡路大震災(1995年)

木造の大破・倒壊の多くが土葺き等の重い瓦屋根を持つ古い木造だった、との研究報告があります(京都大・防災研の総括)。ただし被害は接合部・壁量・老朽化・地盤など複合要因です。参照:京都大学防災研究所 - 新潟県中越地震(2004年/2007年)

古い瓦屋根木造の倒壊・大破が多数観察された事例がまとまっています。

参照:国土技術政策総合研究所 - 熊本地震(2016年)

築旧耐震の木造倒壊が多数。2000年以降でも、接合仕様不足や地盤要因等で被害が出た例が整理されています

参照:国土技術政策総合研究所

これらの災害報告からも、屋根を軽くすることは耐震性向上に直結する有効な対策であることが明らかです。

② 岡山の地震リスク

岡山は「災害が少ない県」と言われますが、南海トラフ巨大地震の想定で岡山市・倉敷市・笠岡市は最大震度6強が公表されています。県は震度分布図・被害想定を公開しており、築30年以上の瓦屋根住宅は、屋根重量+老朽化が重なるとリスクが高まるため、耐震診断→軽量化を含む改修の検討が合理的です。

参照:岡山県 災害リスクを知る

③ 実際のリフォーム事例

- 事例1:倉敷市・築40年の木造住宅

・既存:和瓦屋根(総重量 約5,000kg)

・施工:瓦を撤去し、ガルバリウム鋼板に葺き替え

・結果:総重量 約700kgに軽量化(約4.3トン削減)

・施主の声:「地震ニュースを見るたび不安だったが、屋根を軽くしたことで安心感が増した」 - 事例2:岡山市・築30年のスレート屋根住宅

・既存:スレート屋根(約1,800kg)

・施工:劣化したスレートの上に金属屋根をカバー工法で施工

・結果:耐震性を損なわず耐久性が向上。費用も葺き替えより抑えられた

・施主の声:「工期が短く、補助金も利用できて助かった」

※代表値による概算

④ 国や自治体も推奨する「屋根軽量化」

国交省の耐震化マニュアルで、耐震改修の具体メニューに「屋根軽量化工事」が位置づけられています。自治体の耐震補助でも、屋根軽量化を壁補強等と併用する形で対象に含む例が見られます(岡山市など)。

参照:国土交通省 木造住宅の安全確保方策マニュアル

参照:岡山市公式サイト

ポイントまとめ

- 過去の大地震では「瓦屋根倒壊」が大きな被害要因だった(倒壊は複合要因)

- 岡山でも南海トラフ地震で最大震度6強を想定すると屋根軽量化は有効な備え

- 実際の施工事例からも「数トンの軽量化」が耐震効果に直結することが確認できる

- 国や自治体も「屋根軽量化リフォーム」を耐震改修の一環として推奨

- 瓦の最新基準:2022年から瓦の緊結方法が強化(全数緊結等)。「瓦=落ちる」ではなく「施工と仕様次第」 参照:国土技術政策総合研究所

屋根軽量化リフォームと耐震補助金の関係

屋根の軽量化リフォームは耐震性の向上に直結しますが、費用面の不安もあります。国の耐震改修枠組み(住宅・建築物安全ストック形成事業)の支援を受けて運用される自治体補助により、自己負担を大きく下げられる可能性があります。

① 国の枠組みと基本スタンス

国は、各自治体が行う耐震診断・補強計画・耐震改修を支援しています。屋根の軽量化は耐震改修計画に組み込む工事として位置づければ対象化されやすく、耐震診断の評点を1.0以上に引き上げるような計画が前提です。

② 岡山県内の自治体補助金例

- 岡山市:木造住宅の耐震診断・耐震改修補助制度について

- 対象:昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅

- 補助率:工事費の23%(上限100万円)

- 工事例:瓦屋根の葺き替えによる屋根軽量化も対象

- 倉敷市:木造住宅 耐震診断・耐震改修補助事業

- 対象:旧耐震基準の木造住宅

- 補助率:最大100万円

- 工事例:瓦から金属屋根への葺き替え

- 総社市:住宅の耐震診断・耐震改修の補助金

- 補助率:工事費の1/2(上限90万円)

- 屋根軽量化を含む改修に対応

※注意:多くの自治体で、屋根軽量化“のみ”は対象外。壁量・接合金物の補強等と一体の耐震改修として計画するのが基本です。

③ 補助金利用の流れ(一般的な手順)

ポイントまとめ

- 国の耐震改修枠組み+自治体補助で、屋根軽量化を含む耐震改修は支援対象になり得る。

- 国の「耐震補助金」+「住宅省エネ補助金」を組み合わせれば負担を減らせる

- 屋根軽量化“だけ”は不可のことが多い。壁補強・接合強化と併せた計画に。

- 住宅省エネ2025は屋根・天井の断熱改修が対象カテゴリ。耐震+断熱の同時実施で負担をさらに圧縮。ただし併用不可のケースもあるため事前確認。

参照:住宅省エネ2025キャンペーン

プロが選ぶ軽量屋根材ランキング(地震対策編)

屋根リフォームで「どの屋根材が耐震に有利なのか?」を比較するのはとても重要です。ここではプロの視点から、軽量性・耐震性・耐久性・デザイン性を総合的に評価したおすすめ6種類を紹介します。

第1位:スーパーガルテクト(アイジー工業)

- 重量:1㎡あたり約5kg(瓦の約1/10)

- 特徴:次世代ガルバリウム鋼板(SGL)に断熱材を一体化。遮熱・断熱性能が高く、岡山の暑さにも対応。

- 耐震面の強み:圧倒的に軽量で、瓦から葺き替えれば数トン単位の軽量化が可能。耐震+省エネの両立ができる人気商品。

第2位:横暖ルーフ(ニチハ)

- 重量:1㎡あたり約5kg(瓦の約1/10)

- 特徴:遮熱鋼板+断熱材で、夏の暑さや結露に強い。表面塗膜を高耐久仕様にすればメンテナンス性も良好。

- 耐震面の強み:スーパーガルテクトと同等の軽量性で、リフォーム市場で高いシェア。

第3位:ルーガ(ケイミュー)

- 重量:瓦の約半分(雅:約20.6、鉄平:約23.0kg/㎡)

- 特徴:見た目は本格的な瓦だが、素材は樹脂繊維とセメントを組み合わせた「ハイブリッド瓦」。割れにくく、軽い。

- 耐震面の強み:従来の瓦の重厚感を残しながら、耐震性を大幅に改善。瓦のデザインを守りたい方におすすめ。

第4位:SGL鋼板屋根(各メーカー)

- 重量:1㎡あたり約4〜6kg(JFE「立平333)

- 特徴:次世代ガルバリウム鋼板。マグネシウムを加えることで防錆性能が大幅アップ。

- 耐震面の強み:軽量性はトップクラス。瀬戸内沿岸など塩害地域でも長寿命を発揮。保証条件や下地通気・雨仕舞で寿命が変わる。

SGL:マグネシウム(約2%)添加で耐食性を高めた次世代GL

第5位:ディプロマットスター(ディートレーディング)

- 重量:1㎡あたり約6kg

- 特徴:天然石チップ付きの金属屋根。洋瓦風のデザインで、北米やヨーロッパで普及。

- 耐震面の強み:デザイン性を重視しながら軽量化できるため、「洋風住宅×耐震性」を両立できる屋根材。

第6位:リッジウェイ(アスファルトシングル/旭ファイバーグラス)

- 重量:1㎡あたり約9〜12kg(瓦の約1/4)

- 特徴:シート状の屋根材で柔軟性があり、曲面や複雑な屋根にも対応可能。

- 耐震面の強み:瓦から替えれば大幅に軽量化可能。施工性も高く、コストを抑えたい方に人気。

リッジウェイ重量の目安=1.8kg×21.3枚/坪 ÷ 3.3㎡/坪 ≈ 11.6kg/㎡(製品カタログ値より算出)

軽量屋根材ランキングまとめ(耐震対策編)

★は著者の独自基準(軽量性×耐震の寄与×耐久×デザイン)となります。

| 順位 | 製品名 | 重量(kg/㎡) | 耐震性 | 特徴・強み |

|---|---|---|---|---|

| 1位 | スーパーガルテクト(アイジー工業) | 約5kg | ★★★★★ | 断熱材一体型の金属屋根。軽量+断熱・遮熱性能で人気トップ |

| 2位 | 横暖ルーフ(ニチハ) | 約5kg | ★★★★★ | 遮熱鋼板+断熱材で夏の暑さにも強い。リフォーム採用率高 |

| 3位 | ルーガ(ケイミュー) | 雅:約20.6、鉄平:約23.0kg/㎡(瓦の約1/2) | ★★★★☆ | 瓦の重厚感を残しつつ軽量化。割れにくく耐震性向上 |

| 4位 | SGL鋼板屋根(各メーカー) | 約4〜6kg | ★★★★★ | 次世代ガルバ。錆に強く沿岸部でも安心。超軽量+長寿命 |

| 5位 | ディプロマットスター(ディートレーディング) | 約6kg | ★★★★★ | 天然石チップ付き金属屋根。洋瓦風デザインと軽量性を両立 |

| 6位 | リッジウェイ(アスファルトシングル/旭ファイバーグラス) | 約9〜12kg | ★★★☆ | 柔軟で施工性◎。コストを抑えつつ耐震性を改善できる |

屋根リフォームの費用相場と見積もりの考え方

屋根の軽量化リフォームを検討する際に最も気になるのが「どれくらい費用がかかるのか」という点です。ここでは代表的な屋根材ごとの費用相場と、工法による違い、補助金を組み合わせた場合の実質負担を解説します。

屋根材別の費用相場

前提条件として

・屋根面積は勾配・形状で変わることが多いです。今回は〈屋根面積=100㎡と仮定〉

・本体(屋根材+ルーフィング+標準役物)を含む/足場・撤去・廃材・下地補修は別

| 屋根材 | 工法 | 費用相場(㎡単価) | 30坪換算の費用目安 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| スーパーガルテクト | 葺き替え | 8,000〜12,000円 | 約80〜120万円 | 高断熱タイプ。人気の金属屋根 |

| 横暖ルーフ | 葺き替え | 8,000〜12,000円 | 約80〜120万円 | 遮熱・断熱性能が高い |

| ルーガ(軽量瓦) | 葺き替え | 10,000〜15,000円 | 約100〜150万円 | 瓦らしい外観を維持 |

| SGL鋼板屋根 | 葺き替え | 7,000〜11,000円 | 約70〜110万円 | 耐久性◎。沿岸部に強い |

| ディプロマットスター | 葺き替え | 9,000〜13,000円 | 約90〜130万円 | 石粒付き金属屋根。洋風デザイン |

| リッジウェイ(アスファルトシングル) | カバー工法 | 5,000〜8,000円 | 約50〜80万円 | コスト重視の軽量屋根 |

工法による費用の違い

- カバー工法(重ね葺き)

既存屋根を撤去せず、その上に新しい防水層と屋根材を施工。

→ 費用は安め(20〜30%コスト削減)、工期も短い。

→ 既存がスレート or 金属/下地健全が前提。瓦直上は不可。 - 葺き替え工法

既存屋根を撤去して新しい防水層と屋根材に張り替える。

→ 費用は高めだが、屋根重量を根本から軽減でき、耐震効果が大きい。

→ 瓦から金属屋根に葺き替えた場合、数トンの軽量化が可能。

見積もりを取るときの注意点

- ㎡単価だけで製品名・規格が書いていない

- 役物・換気棟・下地補修が「一式」連発

- 補助金交付決定前の着工を促す(補助対象外になる恐れ)

- 瓦屋根にカバー工法を提案(耐震性悪化・施工不可)

ポイントまとめ

- 屋根リフォーム費用は「材質+工法」で決まる。

- カバー工法は安価、葺き替えは高額だが耐震性向上効果大。

- 耐震改修計画(評点1.0以上目標)に屋根軽量化を組み込むと補助対象になりやすい。交付決定前の着工は対象外が通例。

業者選びの注意点(防災リフォーム視点)

屋根の軽量化リフォームは「耐震」という命に関わるテーマだからこそ、業者選びがとても重要です。価格だけで決めてしまうと、せっかくのリフォームが逆に耐震性を損なう危険もあります。ここでは、防災の観点から信頼できる業者を選ぶためのポイントを解説します。

① 耐震・防災の知識

- 単に「屋根を張り替える」だけでなく、耐震性や建物全体のバランスを考慮できる業者が望ましい。

- 「この工法なら何トン軽量化できるか」など、数値で説明できる業者は信頼性が高い。

- 建設業許可番号(屋根工事業等)を明示してもらい、国交省データベースで照合。

② 工法提案

- 瓦屋根にカバー工法をすすめる業者は要注意。重量増で耐震性が悪化することを理解していない可能性がある。

- 「葺き替え」と「カバー工法」のメリット・デメリットを説明してくれて、建物の状態に合った最適解を提案できる業者を選ぶこと。

- 補助金の交付決定前着工は補助金対象外が通例。申請の段取りまでスケジュール化できるかを確認

③ 見積もりの透明性

見積書に「屋根材費」「足場代」「撤去処分費」「下地補修費」などが明確に記載されているかチェック。

- 総額だけでなく項目ごとに比較できるようにしてくれる業者は誠実。

- 「坪単価だけ提示してくる業者」は避けた方が無難。

④ 補助金申請に対応できるか

- 耐震改修補助金を使う場合、書類作成や申請のサポートが必要。

- 経験のある業者なら申請の流れを熟知しており、スムーズに進められる。

- 逆に補助金を知らない・対応できない業者は知識不足の可能性が高い。

⑤ 実績とアフターフォロー

- 施工実績が豊富で、地域での信頼がある業者を選ぶ。

- 「施工後の定期点検」「雨漏り保証」などのアフターフォロー体制も重要。

- 地域密着型の業者は災害時の迅速な対応力が期待できる。

⑥ 避けるべき業者の特徴

- 「今すぐ契約すれば安くします」と強引に契約を迫る

- 工法や耐震性について質問しても曖昧な答えしか返ってこない

- 相場より極端に安い見積もり(手抜き工事のリスク)

- 会社の所在地や施工実績が不透明

ポイントまとめ

- 強引営業・知識不足・相場より極端に安い業者は避けるべき

- 耐震性を理解したうえで適切な工法を提案できる業者を選ぶ

- 見積書は項目が明確で、補助金対応もできることが望ましい

- 実績・アフターフォローが充実している業者を選ぶと安心

Q&A(FAQ)

Q1. 屋根を軽くすると本当に地震に強くなるのですか?

A. はい。建物にかかる地震力は「建物重量×地震加速度」で決まります。屋根が軽ければその分、揺れが小さくなり倒壊リスクを減らせる一因となります。特に瓦から金属屋根へ替えると数トンの軽量化が可能です。

Q2. 軽量屋根にすると雨音がうるさくなると聞きましたが本当ですか?

A. 金属屋根は薄いぶん素のままだと雨音が伝わりやすい側面があります。ただし断熱材一体型パネルや遮音シート、厚手ルーフィングの併用で改善できます。主要製品(例:横暖ルーフなど)

Q3. 屋根の軽量化リフォームは補助金の対象になりますか?

A. 多くの自治体で耐震改修としての屋根軽量化が対象になり得ます。岡山市の2025年度は「全体改修」で補助率4/5・上限115万円が明記(旧耐震・評点1.0以上へ向上など条件あり)。交付決定通知の前に着工すると対象外なので、段取りは業者と綿密に。

※注意:多くの自治体で、屋根軽量化“のみ”は対象外。壁量・接合金物の補強等と一体の耐震改修として計画するのが基本です。

参照:岡山市 木造住宅の耐震診断・耐震改修補助制度について

Q4. 費用はどれくらいかかりますか?

A. 屋根材や工法によって異なりますが、30坪の住宅で葺き替え工事をすると70〜120万円程度が目安です。足場・撤去・廃材・下地補修、換気棟の有無で上下しますので総額での比較を推奨します。

Q5. どんな業者に依頼すれば安心ですか?

A. 「耐震性や工法の違いをきちんと説明できる業者」を選びましょう。瓦屋根にカバー工法をすすめる業者は耐震を理解していない可能性があるので注意。補助金申請に対応できるかどうかも重要なチェックポイントです。建設業許可(屋根工事業等)があればより安心です。

参照:国土交通省 建設業者検索システム

まとめ・読者へのメッセージ

地震の多い日本では、屋根の重さが家の安全を大きく左右します。重い瓦の耐久性は魅力的ですが、状況によっては地震のリスクを高めてしまうこともあります。

一方で、ガルバリウム鋼板やルーガ、ディプロマットスターといった軽い屋根材に変えれば、数トン単位で建物を軽くでき、耐震性をぐっと高められます。加えて台風対策や太陽光との相性、デザインの自由度など、暮らしの安心と快適さにもつながります。

さらに補助金制度を上手に使えば、費用面の負担も軽くすることが可能です。大切なのは「診断→申請→交付決定→工事」という正しいステップを踏むこと。

この「防災の日」をきっかけに、ぜひ一度ご自宅の屋根を見直してみてください。屋根の軽量化は、見た目を変えるだけの工事ではなく、家族の命と暮らしを守るための立派な防災対策になります。

この記事の著者

<名前 / Name>

リフォームBlog代表よしのり

<実績 / Achievements>

20年間大手ハウスメーカーのリフォーム部門で営業・設計・現場管理を学ぶ。営業所長・エリアマネージャーを歴任。累計100棟以上の住宅リノベーションを担当し、現在は地元で地域密着リフォームを実践しています。最新のリフォームの情報やノウハウをブログで公開します。 <資格 / Qualifications & Certifications>

二級建築士・二級建築施工管理技士・既存住宅状況調査技術者・古民家鑑定士一級・外装劣化診断士